Membaca Sampar, Merenungkan Corona (Bagian 1)

Membela yang Lemah

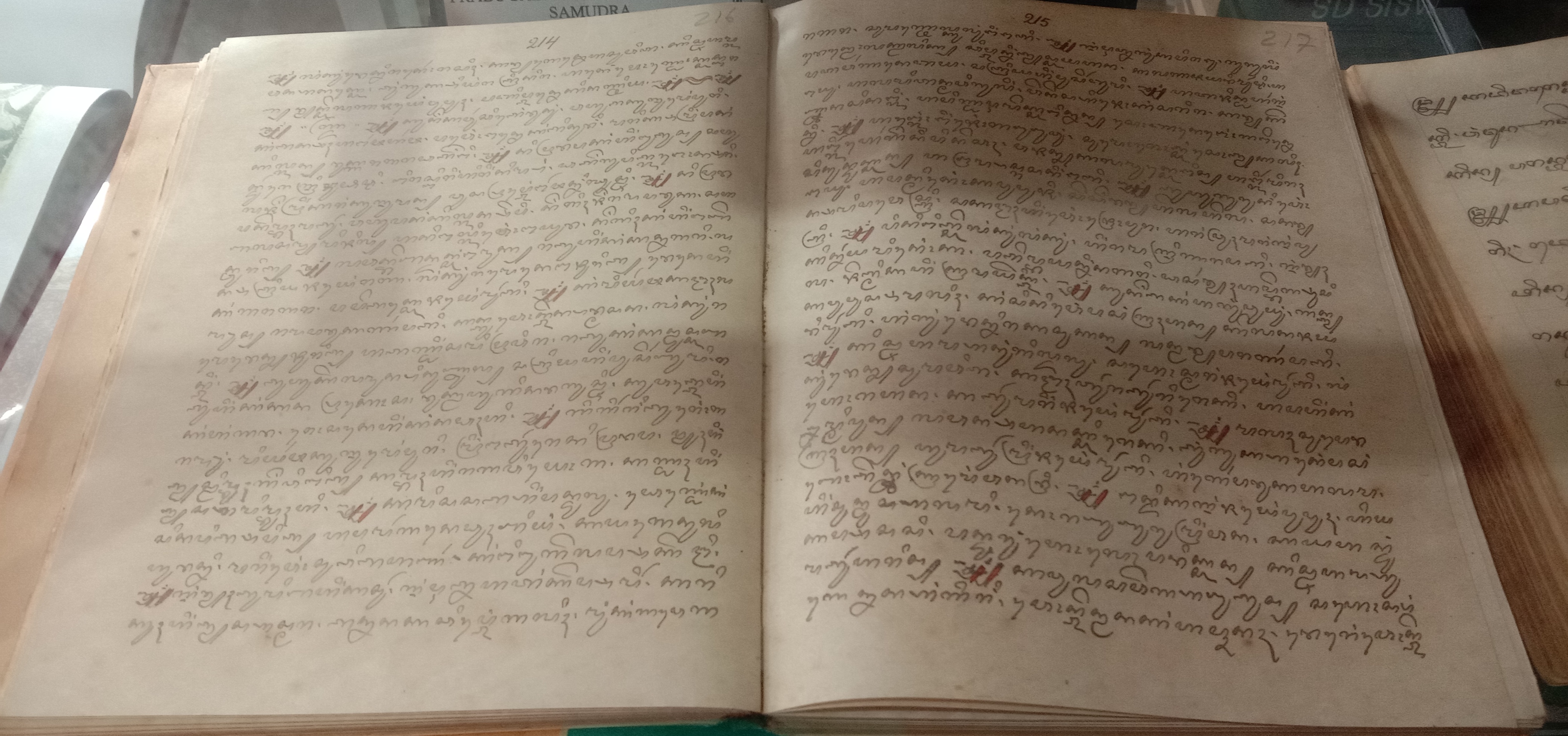

Salah satu buku yang patut dibaca di tengah pandemi Covid-19 atau virus Corona adalah novel berjudul Sampar. Novel tersebut ditulis oleh Albert Camus dan diterjemahkan oleh NH Dini dengan judul Sampar (2013).

Novel Sampar bisa menjadi selingan di sela-sela kerja dari rumah (work from home) sebagaimana anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai persebaran wabah Corona. Nuansa cerita di dalam novel ini cukup muram. Meski agak mencekam, tapi rasanya patut dibaca untuk merenungkan kondisi kemanusiaan di tengah pandemi Corona yang kini sedang ganas-ganasnya.

Albert Camus menceritakan perjuangan seorang dokter muda melawan wabah sampar alias pes. Dalam perlawanan itu sang dokter tidak sendirian. Ada kawan-kawan yang membersamainya, yakni Tarrou, Rambert, Grand, juga Pastor Paneloux. Tokoh-tokoh tersebut dihadirkan untuk mengembangkan narasi cerita.

Lewat tokoh-tokoh tersebut, sang pengarang menyuarakan ide-idenya. Pengarang novel ini masyhur dengan filsafat eksitensialisme. Ya, Camus termasuk yang paling lantang membahas absurdisme, salah satu aliran filsafat yang menyoal absurditas atau kesia-siaan hidup serta bagaimana manusia memberontak atas kondisi absurd yang ada.

Tokoh utama novel ini Dokter Rieux adalah seorang muda 35-an tahun. Kulitnya gelap, tinggi sedang, rambut hitam dan cepak. Penampakannya sama sekali bukan seorang dokter parlente, bukan orang kaya. Dokter bedah itu rajin mengunjungi rumah orang-orang miskin untuk memeriksa kesehatan mereka. Kemiskinan menjadi pemandangan harian tatkala ia memberikan layanan kesehatan pada masyarakat di Kota Oran.

Oran, sebuah kota di Aljazair, digambarkan sebagai kota yang membosankan. Kota biasa yang datar. Bukan kota penuh bunga-bunga, tiada hijau daun dan pepohonan, tiada atau burung-burung merdu yang berkicau. Kebiasaan masyarakatnya juga tidak wah, sekadar mandi di pantai, nonton bioskop, nongkrong di cafe.

Namun kehidupan mereka berubah ketika tikus-tikus mati di jalanan. Dari bilik-bilik gelap rumah, gedung, juga selokan, tikus-tikus keluar dengan tubuh sekarat. Hewan pengerat itu mati di jalanan, di tempat-tempat terang. Pemandangan semacam itu tentu saja menjijikan. Hingga puncaknya ribuan tikus mati ditemukan di Kota Oran. Bangkai-bangkai tikus diangkut truk laiknya sampah, kemudian dibakar.

Bangkai tikus mulai surut. Entahlah karena populasinya sudah habis, atau memang kematian sudah lelah menyatroni tikus-tikus yang suka sembunyi. Yang jelas, penduduk di Kota Oran mulai senang. Mereka mengira serbuan bangkai dalam beberapa pekan ini akan segera berhenti.

Sebenarnya drama baru akan dimulai. Michel, lelaki baya penjaga sebuah gedung diserang batuk-demam. Mulutnya berliur. Puncaknya, terjadi pembengkakan di lehernya, muncul sebuah benjolan keras seperti bonggol kayu. Kelenjar getah beningnya meradang. Dr. Rieux yang merawatnya belum bisa memastikan penyakit apa yang diderita sang pesakitan. Akhirnya pak Michel pun tewas di tangan penyakit yang masih gaib itu.

Kemudian kasus yang mirip dengan gejala Michel terjadi. Sejumlah orang ditemukan batuk-demam, disertai pembengkakan di leher atau selangkangan. Bertolak dari kasus-kasus yang ada, Dokter Rieux dan jajaran sprofesinya menyimpulkan bahwa penyakit yang baru saja dihadapai adalah pes atau sampar.

Kebijakan kesehatan pun ditetapkan oleh Kepala Kota Praja Oran. Orang-orang yang sakit mulai diawasi dan diisolasi. Mula-mula pasien sampar hanya satu-dua per hari, lalu menjadi puluhan, bahkan ratusan. Wabah sampar terus menjangkit dan kian mengganas. Penularannya begitu cepat, seluruh penjuru Kota Oran pun terancam. Ketika angkanya semakin naik ribuan, Oran pun dikarantina. Akses masuk-keluar kota ditutup. Kota ini pun terisolir dari dunia luar. Oleh isolasi ini banyak keluarga terpisah, juga orang-orang yang bercinta jarak jauh tak lagi bisa bertemu. Mereka hanya menunggu wabah reda, seraya cemas seolah hanya menunggu giliran mati terkena sampar.

Dokter Rieux juga berpisah dengan istrinya. Beberapa hari sebelum wabah muncul, sang istri sudah pergi ke Paris demi sebuah pengobatan. Dalam situasi jauh dari kekasih inilah Dokter Rieux berperang.

Serangan wabah telah mengubah keadaan seorang dokter tak ubahnya seorang prajurit perang. Hari-harinya di masa wabah adalah waktu yang melelahkan. Setiap waktu ia berhadapan dengan orang-orang sekarat, pasien-pasien yang berliur kotor, tak jarang bernanah pula di tubuhnya. Erangan, jeritan, dan racauan para penderita sampar di ruang isolasi tak ubahnya musik yang meriah di malam hari. Irama sekarat semacam itulah yang selalu ada di telinga sang dokter.

“Sekarang banyak orang yang sakit dan mereka harus disembuhkan. Di kemudian hari, mereka akan berpikir dan saya juga. Yang paling penting adalah menyembuhkan mereka. Saya membela mereka sebisa saya, begitu saja!” kata Rieux.

Begitulah sang dokter kukuh. Baginya wabah ini tak bisa diingkari, apalagi ditinggal pergi. Penderitaan penduduk Oran harus dilawan. Bahwasanya perih-pedih wabah itu adalah situasi absurd: mengapa manusia mesti menderita yang tak sewajarnya? Sampar baginya adalah ironi: kesia-siaan. Dan tugas manusia memang selayaknya melawan kesia-siaan itu.[musyafak]

30 Juli 2018

30 Juli 2018

7 Mei 2021

7 Mei 2021

31 Oktober 2020

31 Oktober 2020

7 Juli 2020

7 Juli 2020